バイアスの背景にある隠れたバイアスとパラドックス

今回は「バイアス」という概念に対する別の視点で考察した補足の記事であり、バイアスの背景にある「隠れたバイアス」、そしてバイアスというもの自体のパラドックス性について書いています。

ではまず一曲♪ Salomonさん(ピアノ)、Kfir Ochaionさん(guitar)で、曲はGuns N’ Rosesの曲「 November Rain」のcoverです。ガンズの曲では一番好きな曲でした♪

Guns N’ Roses – November Rain – Piano & Guitar Cover (Yuval Salomon & Kfir Ochaion)

アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)それ自体は、悪ではありません。関係性、組み合わせによって正にもなれば負にもなるもので、また「バイアスのない人間」というのは存在しません。文化も価値も判断も思考も、「バイアスゼロ」では存在できません。

「ニンゲン自体がバイアスに支えられている」、というのが前提なのです。

公正中立と見られがちな専門家の見方でさえ、バイアスがかかっている。脳の構造上、バイアスから自由な人はいないのだ。

リスク認知におけるバイアスという概念は、「誰もが癖のある見方をしている」という意味だと理解した方がいい。職業や置かれている立場などによって、どんな人でも、バイアスのかかった見方をしてしまう。そのために、気づかないうちに人を傷つけてしまうことがある。だからこそ、お互いの見方の違いを理解して、尊重し合えるような場が必要なのだ。これが、本当の意味でのリスク・コミュニケーションだ。

引用元 ⇒ なぜ、福島は分断するのか(脳神経科学者 伊藤浩志) 第3回 ―脳科学で明らかになった「不安」の正体― 感情がなくなると理性は働かなくなる

「認知」というものの根源的な構造において、人の脳が捉える事実にせよ、あるいはその意味や価値、概念、真理にせよ、根源的には「全て思い込み」であり、「思い込み完全ゼロ」の純粋客観世界をありのままには見れない構造なのです。

今回のテーマは、○○バイアスについて理解する、ということではなくて、○○バイアスを定義する背景にある「隠されたバイアス」であり、 前回の記事の補足となるテーマです。前回は主に「行為者-観察者バイアス」+「内集団・外集団バイアス」という角度から観ました。

今回は主に、何をバイアスとするか? 何故そこにスポットをあてたのか? 何故その対象が選ばれたのか? という「何かを否定的にジャッジする」その背景にある「隠されたバイアス」と、バイアスのパラドックスがテーマです。

「背景にあるもの」というのは、たとえば、不快な相手に対し「差別主義者」という単純化された意味付けをして、「強い否定の感情」を生起させて相手を強く攻撃する、という否定感情からの行動を観る場合に、

「差別主義者」をジャッジする「ジャッジ側の公正さ」はどうジャッジするのか? という問題、そして仮に「ある事実、現実」があったとしても、その複雑性を解釈する時、「解釈の多元性」を無視し「ある部分だけを過度に強調し単純化する」、という「事実の解釈の問題」も生じるのです。よって「背景」を観るわけですね。

以下に引用の記事では、「科学者」のバイアスのわかりやすい実例が書かれてあります。背景にある価値判断が事実判断をいかにして歪めるか、という実例です。

「生物学者グールドの偽善」 より引用抜粋

Gouldは、1978年の論文(S.J. Gould Science 200, 503-509;1978)と1981年の書『The Mismeasure of Man(人間の測りまちがい)』の中で、19世紀の医師Samuel Mortonの仕事を批判した。Mortonは、1839~1849年に発表した論文で、全世界の民族の数百点に及ぶ頭蓋骨に基づいて頭蓋容量を測定している。

Gouldは「Mortonの測定には無意識にバイアスが入っており、それは、白人の知能のほうが高く、したがって頭蓋骨も大きいというMortonの偏見に基づいている」と主張した。科学の世界では、不正行為よりも無意識の偏見を告発したほうが心に突き刺さることを、Gouldは知っていたのだ。

今回の批判論文は、スタンフォード大学(米国カリフォルニア州)の人類学者Jason Lewisらによるもので、Gould の主張が詳細に検証されている(J. Lewis et al. PLoS Biol. doi:10.1371/journal.pbio.1001071; 2011)。

Lewisらは、ペンシルベニア大学考古学人類学博物館(米国フィラデルフィア州)に保管されているMortonのコレクションから、約300点の頭蓋骨を取り出して容量を再測定した。

その際、各頭蓋骨がどの民族のものかわからないようにして測定した。そして、測定結果をMortonの測定結果と比較したが、Mortonの測定結果が偏見によって歪められていたとする証拠は見つからなかった。

Gouldの人種差別に断固反対する姿勢とMortonを見せしめにしたいという思いが、Morton のデータの解釈に偏りを生み、そのために、Gouldを偽善者にした可能性は高い。著者の2人は「たとえ曲解されるおそれがあっても、科学者は、科学的事実を自由に立証しなければならない」と表明している。

(中略)

同様のことは、現在の科学者についても当てはまる。批判を未来の歴史家に委ねてしまってよいわけがない。– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

引用元⇒ 生物学者グールドの偽善

このように、何らかの「政治的正しさ」、思想に基づき社会運動をしている側が、「差別主義者だと単純化することで相手への怒りを社会的に正当化したい」という、「否定ありき」の思考で、事実よりも先に目標が結果を決定している、ということがあります。

そして科学者がたまに一般人に対し「○○は神経神話です!」という風に「無知」を諫めることがありますが、先のグールドさんだけでなく、もし「科学者」の方が諫められた場合はどうでしょう?

以下↓に紹介の外部サイト記事は、科学者や専門家もよく使う「ステレオタイプ脅威」には再現性が無い、という内容、そして「いかにして有意差はつくられるか?」の背景にあるバイアス、そして「科学者たちが、自分たちの目的や気持ちを優先して事実を捻じ曲げる」という不正とそのテクニックについてです。

「9割の人が知らない再現性の危機」 より引用抜粋

世の中には「女性は数学に弱い」というような負のステレオタイプがある。自分のアイデンティティがそれに該当していると意識してしまうと、実際にパフォーマンスが落ちるというものだ。これは様々な実験の結果によって示されている。というのが記事で紹介されていた話だった。

ところが現在、その「実験結果」は再現性が無いと言われている。ステレオタイプ脅威の根拠は実験結果にあるというのに、その土台は不確かなものであるのだ。

(中略)

「審美基準」と「出版バイアス」も一つの流れとなっている。心理学者は美しい研究を発表したいと考える。結果が一貫的で物語性があり、そして斬新なものだ。「調べたけど関係ありませんでした」なんて発表を誰がしたいと思うだろう*15。そのため、発表される研究は「上手く行ったもの」が多くなる。これが出版バイアスだ。先程、結果の有意差を判断するのに「p<0.05」があると述べた。これは有意差が無い仮定の下で、5%未満の確率で偶然であること示す。では本来有意差の無いものを100人の研究者がp=0.05の手法で調べたらどうなるか。95人の研究者は有意差は無いと判断するが、5人の研究者は有意差があると判断する。そしてこの選ばれし5%の研究者だけが論文を雑誌に投稿する。読者からしたら、全ての研究者が有意差ありと言っているわけだ。

そして最後に統計を操るテクニックが使われる。

「きっとこうなるはずだ」そう思って実験したのにp値は5%を超えてしまった。きっとサンプル数が少なかったせいに違いない。研究費節約のため、必要最低限の人数でしか試せなかったからだ。サンプル数を追加して再実験してみよう。

これはTCGにおけるマリガン (手札の引き直し) みたいなものだ*16。もちろんサンプル数が増えるに連れ、p値の変動は小さくなり正確性は増していく。しかしサンプル数を追加するたびにp値は変動するのだから、偶然p<0.05となることは起こりうる。それで有意差があると言っていいものだろうか (良くない)。

こういったp値をコントロールする方法は「p Hacking」と呼ばれる。サンプル追加はp Hackingの一つに過ぎないが、多くの研究者が取ってしまいがちなテクニックだ。Leslie K. Johnらが2012年に2000人以上の心理学者を対象としたアンケートでは、サンプル追加を行った研究者は5割を超えた*17。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)引用元⇒ 9割の人が知らない再現性の危機

「ステレオタイプ脅威」を掲げるその背景にあるバイアス、それが「リベラルバイアス」、つまり「政治的正しさ」の価値基準が、事実判断に入り込んでいる、という構造です。これはグールドさんも同様なんですね

イデオロギー活動家ならともかく、それにとどまる者ではないはずの「学者」や「専門家」が、「社会を観る」とか「人間を観る」というのであれば、そして「科学的思考」を前提にするのであれば、

「都合の悪いエビデンスを隠す」とか「反転可能性」を考えないとか、「前提への疑問を持つ」こともなく、「多角的な考察」をせず、信じたいものを信じる状態でよいのか?ということです。

人は誰でも間違うことがあるからこそ、同じ方向ばかりを観ずに、自身の在り方をいろんな角度から観たり考えたりしつつ、間違いを認めたり、修正するわけでしょう。

「外集団属性の相手」ばかりに行動変容を求めず、自身が行動変容できるか? 内集団に対してもそう出来るか? そういう「自己言及性」をちゃんと持っているか? ということです。特に社会的信頼度の高い専門家や科学者が運動に関わる時、そして指導側、リーダー側、運動の中心にいる人達は、それは特に大事でしょう。

「男女の賃金格差は性差別ではなく「選択の違い」によるものだとハーバード大学の研究者が示す」より引用抜粋

「なぜ男女間で賃金格差が発生するのか?」という問いに対して、「女性差別が存在するため、政府による救済が必要だ」と主張されることがあります。女性差別という理由については反対意見も存在し、ハーバード大学の研究者が発表した新しい研究でも、「賃金の差は男女で優先順位が違うため」だという結論が出されています。

(中略)

ハーバード大学の経済学者であるValentin Bolotnyy氏とNatalia Emanuel氏が調査を行ったのは、マサチューセッツ州ベイ交通局のデータ。交通局では従業員に労働組合への加入が義務づけられるユニオン・ショップ制度が採用されており、時給や規則、福利において男女差がありません。評価はパフォーマンスではなく年功序列で行われ、同じ勤続年数であれば、男性でも女性でもスケジューリング、ルート、休暇、時間外勤務などにおいて等しく扱われます。また、例え上司が性差別的な考えを持っていたとしても男性を優位に扱うことはできません。

しかし、このような状況であっても、交通局で働く女性は男性よりも賃金が低いことがわかっています。そこで、2人の研究者は2011年から2017年のタイムカードや従業員のスケジュール、性別、年齢、雇用のタイミング、勤続年数、家族体系について調査を行いました。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

「フルタイム」で働く女性が増えない、という日本のケースにおいてもこの「選択の違い」が関連しています。昔はなかった制度が追加され労働環境が更新されても、殆ど変化しない。

しかしその原因を「男性の意識の問題」とか「男尊女卑」のような文脈に単純に接続して、「フルタイムで働きたいが働けない!」「不本意に選択させられている!」的な主張だけが目立ちますが、実際はどうなのでしょうか?

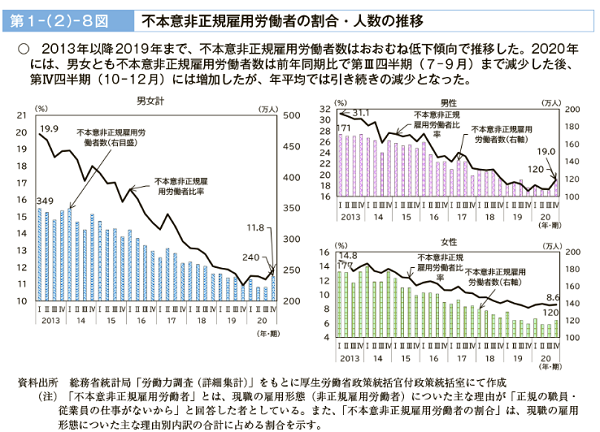

「不本意な選択(正規の職員・従業員の仕事がないから)」として非正規社員(アルバイト・パート・派遣社員)になるのを「不本意非正規雇用労働者」といいますが、この数は男女共に年々減少中で、「女性」の不本意非正規雇用労働者の割合は厚生労働省の以下の調査の時点では10パーセント程度です。

図の引用元 ⇒ 第1-(2)-16図 不本意非正規雇用労働者の割合・人数の推移

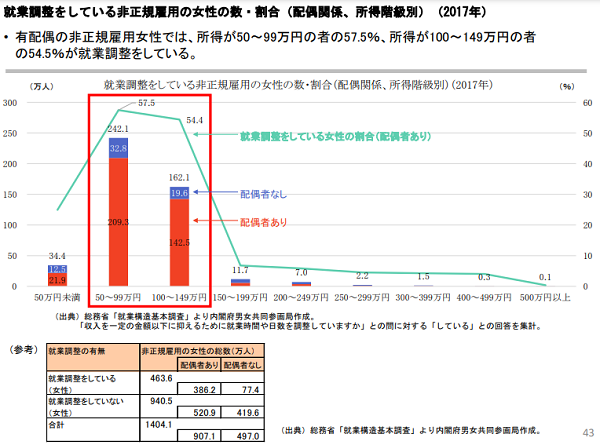

そしてもうひとつ「就業調整」をしている女性は非正規雇用女性全体の約3分の1を占めています。つまり「所得税の非課税限度額、配偶者の雇用保険、厚生年金の加入要件、配偶者手当の支給要件」などを計算して、「一定額以下に年収を抑えるために就労時間を調整している」ということです。

(以下追加更新でPDFから図の引用)

図の引用元 ⇒ 結婚と家族をめぐる基礎データ 内閣府男女共同参画局 令和4年4月7日

よって単純に何でもかんでも「構造的な理不尽な力学による不本意な結果」ではなくて、「意識的かつ計算された選択」を含んだ複合的な力学が反映された結果の数字ということ。「数字に差がある」=「格差が酷い、これは差別だ!」という捉え方にもバイアスがあるわけですね。

先に紹介した外部サイト記事のハーバード大学研究者の「選択の違いの結果」という視点もそうですが、他にもキャサリン・ハキムの「選好理論 Preference Theory」においても「女性が何を望んでいるか」の方に視点があります。

キャサリン・ハキムは、女性を⓵ 家庭指向型,⓶両立型,⓷仕事指向型に分け、それぞれの政策を考え、⓷の「仕事指向」型の少数派の女性に偏重したケア政策を批判します。

「女性の選択の傾向性」においてはハキムの方がよく本質を捉えていると思います。そしてハキムの「方法論的個人主義的アプローチでのパレート最適」に、「身体」の性質にあった最適という進化心理学的視点を加えてみるとさらに男女の在り方の質的差異が観えてくるでしょう。

「福祉国家の変容と社会的ケア衽衲雇用・家族・ジェンダー」 より引用抜粋

ここでは,個人主義,市場主義を反映した少子化対策の理論としてキャサリン・ハキムの「選好理論 Preference Theory」を検討する。ハキムの理論は「女性が何を望んでいるか」という女性の「選好」にターゲットをあわせて,それに応じた少子化対策を提起するものである。

ハキムは,女性をそれぞれの選好に対応する三つのグループ(⓵ 家庭指向型,⓶両立型,⓷仕事指向型)に分ける(Hakim 2000: 6)。そして,労働党政権当時のケア政策の対象が「仕事指向」型の少数派にもっぱら向けられていることを批判して,「家庭指向」型(専業主婦)にこそケア政策の焦点を当てるべきであると主張する。

ハキムの理論は,イギリスを中心としてEUの中道・右派の家族政策に大きな影響を与えているが(Hakim, et al.2008),同時に,シンポジウムや権丈(2008)による紹介などを通じて,わが国の少子化論議にも一定の影響を与えている。

1 ハキムにおける「選好理論」と合理的選択論ハキムの問題意識は,本来,労働市場に強固に存在する「分断化」を説明する「質的」に新しい理論を構築することにあった。彼女はイギリスのBritish Social Attitude Surveyやアメリカのナショナル・サーベイなどに依拠しながら,なぜ女性は賃金や安全性,フリンジ・ベネフィットなどの労働条件が低い仕事にたいして「不釣り合いなほど高い満足度を示している」のだろうかと問う。

この「満足度」はのちに女性の仕事にたいする「考え方(attitude)」と仕事への「関わり合い方(commitment)」を規定するとされるのであるが,ハキムはこれを女性労働の「パラドックス」(Hakim 1991: 101)とか,「非合理的満足」(ibid.: 103)と呼んでいる。

こうして,ハキムは,分断化を「不正であり女性の意思に反している」(ibid.: 102)とするジェンダーやフェミニストの理論分析を批判する。ハキムによれば,女性の仕事にたいする満足度は,パート労働では正規労働よりも高く,家内労働ではパート労働よりも高いとする。そして,一部(当時の資料でいえば,女性労働の3分の1と推定されるのであるが)のキャリア志向型の女性以外は,「低い仕事」に満足しているとする。

女性は労働を「選択する自由があるが男性は働くか否かについてまったく選択できない」(ibid.:103)と。こうして,パラドックスを説くカギは女性の「選好」にあり,それを規定する要因は,第 1に「仕事を他の生活の優先順位に合わせるという便宜的要因」,第2に「仕事に関する夫の選好に従うことができるという便宜的要因」(ibid.: 107)にあると述べる❖8)。

ハキムの選好理論の基本的枠組みもまた,方法論的個人主義である。ハキムのいう女性の労働の「パラドックス」(低い労働条件と高い満足度),すなわち「非合理的満足」は,「便宜的要因(conventionalfactor)」による「選好理論」にもとづけば,論理必然的に,結果として「合理的」な均衡に転化することになる。すなわち最終的にはパレート最適の状態ということである。

(中略)

ハキム(Hakim, et al. 2008)は,政府(2008年当時の労働党政権)が勤労者向けの育児休暇やケアサービスを充実させることに反対して,むしろ「家庭指向」の女性への補助金である「両親在宅育児手当」を充実させることを主張する。またそれは,女性の「選択」の自由,家族の「自由」が中軸をなしている。つまり女性の行動は「社会的構造や家族の性格による強制」に規定されているというよりも,「自己決定をおこなうアクター」と理解されている。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

スーザン・ピンカーの著書「なぜ女は昇進を拒むのか : 進化心理学が解く性差のパラドクス」では、そのあたりの「生き物」「身体」の視点から書かれていますが、「身体」に合った適切さ、というものを無視すれば、人間も基本は生き物なので、結局男女共に生きづらくなります。

「ジェンダー平等」を厳密にすればするほど、「権利」だけでなく「義務」も平等に向かいます。以下に紹介の記事に書かれているオランダの実例もそうですね。⇒ プリンセスも徴兵されるオランダの「男女平等」にみる、ジェンダー平等と権利と義務

「脳・身体に一切の性差は存在しない」ということを前提にした完全平等世界観では、女性も男性と全く同じ基準での働きを求められてしまうわけです。

そして「少子化」の問題もありますね。子供がどんどん減っていけばいずれその社会は維持できなくなります。「育児」の先進国といわれる北欧でも、現在は少子化が加速しています。

あまり知られていないが、フィンランドの2010年の合計特殊出生率は1.87という高い値であったものの、2018年には1.41まで急降下している。フィンランドなどの北欧諸国では少子化対策が充実しており、それが高い出生率を維持しているという一種の「神話」があったが、このフィンランドの出生率の急降下は、その神話の再考を迫るものではないか。引用 ⇒ https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3326

バイアスのパラドックス

「全ては思い込みであり信仰から始まる」わけで、バイアスは必然であり、なくせません。しかし無意識の「思い込み」の質、あるいはその強さが、ある特定の空間・時間の中での判断や対人の関係性においてどう作用するか?は考察でき、バイアスの強弱を調整したりある程度抑えたりすることはできます。

○○バイアス云々という話は全て「社会」の文脈なんですね、よって相対的で動的なものなのです。生物としてのヒトにとっては「バイアスを考える」などいうのはそもそも必要ないんです。

無意識は無垢なるバイアスそのものだから、それ自体に善も悪もない。しかし社会は無意識という生物の運動性に善や悪の区分けをして名前を付けて概念化し、ヒトを社会化していく必要がある、ということです。

無意識(ありのまま)がヒトの標準、それに対して、社会を生きるニンゲンにおいては無意識を意識化した結果(あるべきもの)に標準があるのであり、それなくして「他者」との関係性を調和できないから調整・制御が必要になるわけですね。社会、他者、の関係性・必要性の文脈でバイアスは理解されるものです。

ですが本質的に「無意識に名前を付ける」、というのは「キリがないこと」なんですね。ある言動の背景にある思考の型を「○○バイアス」と名付けて抑圧しようとしているその思考の背後にも、「まだ名前のついていないバイアス」が常にあるわけです。

無意識をどれだけ概念化しようとも、それ自体は概念以前にある主体なので、切り口を変えればどんな風にも名付けることは可能です。そもそも意味も価値も持たない自然界の「実体性」に、「虚」としての創造性が意味を付加していく、という終わりなき概念的分割だからです。

よって「まだ名前のついていない」にいろんな名前が付く日も必ず来るでしょう。

バイアスのパラドックスは「傷つき」と「暴力」の関係と同じで、「何かを傷つきとし、それを生じさせたものを暴力とする」の二元思考が対象を概念的分割していくそのやり方次第では、いくらでも「被害者」と「加害者」を構築できる構造性なんですね。だから一定の基準、線引きをしないと無限に肥大していくことになります。

現実においては、「その社会が個人に求めるもの」、時代の構造的変化によって、無意識の全体性のある部分にスポットが当たり、名前が付けられ概念化され意識化されることで社会的にその部分が制御されたり抑圧(去勢)されるだけで、

内外の双方向からの社会的な淘汰圧で、ある部分が抑えられ弱められたり、在る部分が強められたり開放されたりする、わけなので、自然淘汰ではなく社会的圧力なんですね。自然界は「無意識のままであれ」がデフォルトなんですが、社会は「無意識を制御せよ」がデフォルトです。

ニンゲン自体がダブルバインド葛藤存在なんですね、よって「男はつらいよ」「女はつらいよ」、ではなく「ニンゲンはつらいよ」ということです。

ダブルバインド葛藤存在ゆえに、変化する社会に動的に調和していくバランス力を失うと、すぐに悪に分割されたり劣の側に価値を下げられる可能性があり、場と関係性によって為替レートのように価値が揺らぐ不安定存在なのです、まぁそういう生き物に生まれてしまったゆえのメンドクサイ宿命なんですね。

地球環境が大きく変化したり、社会・世界が大きく変動する、危機的な状況を迎える等の現実が目前に迫った時、社会が今の価値基準を根底から変更しなくてはならない状況になったとき、

今の時点では制御されたり抑圧(去勢)される無意識が「積極的に解放されるべきもの」になり、逆に今は解放している名前のついていない無意識が制御されたり抑圧(去勢)される可能性も常にあるわけです。