群盲象を評す 専門知の近眼と「反」の力

今回は「専門知の近眼」と「反」の力をメインのテーマとして、「群盲象を評す」である人間の「思考」や「知」の運動性と多元性を考察しています。

ではまず一曲、野々村彩乃さんの歌う『Stand Alone』です♪

欧米型の二元論的な思考は二項対立を強化しつつ、対立する異質なものの構造をロゴス的知性で明確化する作用があり、その力学によって深まったものも確かにあり、「科学」もそうやって進歩してきたわけで、私は二項対立を全否定はしていないんですね。

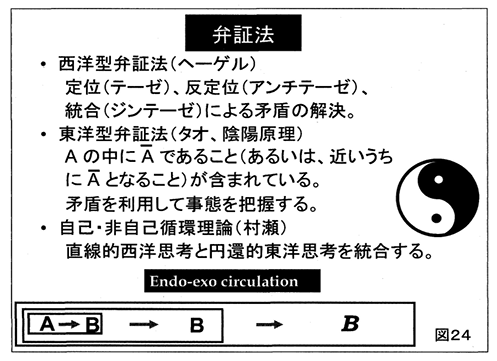

そして二項対立を、完結した静的なものではなく前提としプロセスとして、動的な思考の流れに移行し高次の理解に至る欧米型の弁証法的思考も同様ですが、ただそういう思考の型では捉えられないものがあるということです。

「人間」というのは複雑系で、同時にそれは各部分に分離していない全体性として存在します。たとえば科学なり人文系なりが「人間」を考察するというのであれば、それは決してひとつの学問体系には収まり切れないものを観る、ということです。

「理系知と人文知のあいだ」 より引用抜粋

最高に純粋なロゴスとしての数学がなぜ、最後にピュシスに帰依するのかが解かれなくてはならない。彼は言う。「生命を作ることで生命を理解するのではなく、生命になることで生命をわかるという道がある」(本書あとがきより)はずだと。

そのとおりである。生命は外部からではなく、内部から定義されなくてはならない。つまり、ピュシスをロゴスで解体するのではなく、ロゴスを外挿してピュシスに達しなくてはならない。

理系知と人文知のあいだに橋をかけようとする試みの、近年最高の達成ではないだろうか。- 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

引用元⇒ 理系知と人文知のあいだ

欧米型の二元論的な思考では、「精神」と「肉体」のような異質性のあるものに対して「境界のあるもの」「対立的なもの」のように捉える。西洋的合理主義にも長所がありそれ自体を否定はしませんが、それは今や「AI+量子コンピューター」に置き換えられる質のものです。

よく知られた「自己言及のパラドックス」ですが、「私は嘘つきである」といった場合、嘘つきなのだから「私は嘘つきである」も嘘になるので「私は正直」となる、しかし正直だとすると「私は嘘つきである」という言葉は本当になるので、嘘つきということになる、そして無限ループする構造。

西洋的合理主義は、「AはAである」という同一律、「Aは非Aであることはない」という矛盾律、「Aと非A以外はない」という排中律、これらの論理原則の上に成り立っており、AかBかという二分法ですべてを説明しようとします。しかし、現実の世界の中には、それでは説明し切れないことがたくさんあります。 ⇒ わかりたい人のための西田哲学入門

こういう言語の意味におけるロゴス的な解釈が「欧米的な思考の型」なんですね。ところが「私は嘘つきである」「私は正直である」のどちらでもない何か、矛盾が同時に内在し分離できない全体性として在る「私」、というものをそのまま捉える思考の型が東洋には存在する。

また数学においてよく知られたものとして「真か偽かを証明できない命題」である「ゲーデルの不完全性定理」があり、昔からよく「自己言及パラドックス」とセットで語られていますが、ゲーデルの不完全性定理っていろいろと拡大解釈されやすいんですね。

「ゲーデルの不完全性定理」を誤解しないために、数学の歴史的流れを解説 より引用抜粋

ゲーデルの不完全性定理をなんとなく知りたい方に覚えていただきたいことは、「数学理論は不完全だ」「人間の知性の限界だ」という風にとらえるのは間違いだ、ということです。

「不完全」という言葉に惑わされないようにしましょう。第1不完全性定理では、真偽が証明できない命題が存在するという限られた意味で、不完全であると言っています。

実数がcompleteであることは日本語で完備であると表現されるので、ゲーデルの不完全性定理も、不完備性定理、「~は完備でない」という言い方をした方が誤解しにくいかもしれません。

そもそも、不完全性定理は数学によって示されたものです。それは数学にとって悲観的な結論ではなく、むしろ議論の出発点と言えるでしょう。

(中略)

追記:読んでいた社会学の本(稲葉「社会学入門 〈多元化する時代〉をどう捉えるか」)の学問のモダニズムに関する章で、数学の厳密化、ゲーデルの不完全性定理について触れられていました。

ゲーデルの不完全性定理について、「現代思想」風の大げさな物言いは疑うようにということで、全体を通してこの本は知的に誠実であろうとしている印象がありました。

(中略)

人文系専門(非数学専門)の人がゲーデルの不完全性定理について知りたいならば、集合論に関する本を読むことです。– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

欧米的な「境界・分離」の思考に対して、「あいだ」という「未分離性」は東洋的な思考です。そして複雑性を考えるとき、複雑な対象をひとつの学問的分野からのみ考察しても一面しか捉えられない。

東洋的な思考に型には別の思考の型がある、というテーマは過去にも様々な角度で書いていますが、こういうテーマを度々書くのは、欧米型の二元論的な思考、弁証法、合理主義、ロゴス的知性優位な思考が、現在の複雑な問題の悪循環を生んでいるひとつの要因だと考えるからです。

「欧米的なるものの力学を強く受けた先進国」でなぜ似たような「構造」が生じるのか?というのは、「欧米的な思考の型」それ自体がその構造を生み出す宿命的な原理だから、ということ。

しかし「欧米型の思考・創造性」はやがてAIにとってかわられるでしょう。残念ながらAIの方が遥かに可能性の幅が大きいと思います。そして量子コンピューターが進化することで、さらなる次元が開かれていくでしょう。

しかし「理系知と人文知のあいだ」という東洋的な思考には、境界がないんですね、「異質なもの」が二項対立で区分けされない別の捉え方がある。そしてこの「東洋的な思考、創造性」というのはAIにとってかわられない質がある。

欧米は長らく「人間らしさ」の基準が自分たちの方にあり、東洋的なものを一段低いものとしてみなしてきましたが、AIによって奪われるのは「欧米的思考で捉えた人間らしさ」であり、

逆説的に「非欧米的なるもの・非文明的なるもの」の方に「人間らしさと何か」の本質が宿っているということが見えてくる可能性があるでしょう。欧米的文明&思考は「AI+量子コンピューター」にほぼ引き継ぎ可能といえます。

欧米的思考では「複雑系としての全体性」を矛盾を内在したまま捉える円環的な思考が出来ない。様々な要素や対立する部分に分割・還元してしまう。さらにそれを分業化し、各専門に閉じた知を各々が権威化し、党派性や権利・利害で対立し知性を消費するだけで統合もできない。

AIはそれらを取っ払い最速であらゆるものを結び付けていくため、欧米型の「横断的」な知の統合を一瞬でやってしまう。よって分業に閉じた欧米型専門知よりもAIの方が創造的かつその先に向かう知の可能性に開いている。

「西洋型弁証法+東洋型弁証法」というのは、「ロゴス的知性+レンマ的知性」にも通じる話で以前にもこのテーマで書いたことがありますが、前者は「AI+量子コンピューター」に置き換えられる時代が来ると考えた場合、

「AI+量子コンピューター」+「東洋型弁証法及びレンマ的知性」というハイブリッドが誕生しそうです。

図の引用元 ⇒ 進化ダイナミックスにおける自己・非自己循環原理の探求 : 構成的認識の理論と実践

専門知の近眼と「反」の力

「欧米的な思考の型それ自体が欧米的な問題構造を生み出す」という自作自演性の原理は、「欧米的な思考の型」によっては見出せないんですね。それ自体をメタすることに「欧米的な思考の型」を使ってしまうと無限ループします。

そして「欧米的な思考の型によって生み出される問題」を解決する際には質の異なる思考が必要になる、ということです。フレームの外部からの力学がループを外すからです。

![]() 哲学をばかにすることこそ、真に哲学することである。 — パスカル

哲学をばかにすることこそ、真に哲学することである。 — パスカル

欧米出羽守学者・専門家(左派)に多い傾向ですが、理屈は立派で論理には筋が通っているようなことを語っていても、実際には「現実はそうなっていない」わけなんですね。

「ズレ」を観ないからズレに気付けないのは、「不特定多数の外部からのフィードバックを受けなくても成立する分野の学者の一部」によくみかけます。

臨床心理学 増刊第14号の「心の治療を再考する」において、『社会学・人類学・哲学・宗教学・教育学・福祉学・障害学・歴史学からなる「アウトサイドからの問い」と、臨床心理学「インサイドからの応答」』という動的な構造、ここには複雑性の力学と「反」の力学、そして弁証法的な運動性が生きています。

「人間」という複雑性を観るということが、決してひとつの学問体系には収まり切れないものを観ることである大きな実例として、この本はプロセスが非常によくまとめられています。

「心の治療を再考する」で出てくる問いの数々は、過去の私の思考プロセスと重なっていることも多く、「専門知の近眼」、「再考すること」等の表現は、この本の中で出てくるもので、しっくりきたので今回の記事で使わせてもらいますね。

「外部」からの「再考」を排除する傾向がある専門知による近眼性、認知フレームをメタするには、外部(アウトサイダー)の知が必要です。大事なことはどちらもが「人間」であるということ。「人間」を観ているのは特定の「人間」だけではない。

全ての人は思索や内省が可能であり、誰一人として全く同じ環境や感情を持つ人はいない。その意味で、万人が哲学者であり、人生という実践知を伴う思想家である。 ⇒ なぜ、人文科学は必要なのか?

人間は互いに人間を観ている。「自己」と「他者」は一方通行では成り立たない。その分野の勉強をする過程だけが学ぶことではなく、形成された専門的フレームをメタすることも多元的な意味で学ぶことのプロセスで、それによって「群盲象を評す」を常に突きつけられる。

専門知はアウトサイダーの知を無視しやすい、それは「再考すること」の「突きつけ」に脅かされることを恐れているからです。それもまた「弱さ」の一種ともいえます。

精神分析の訓練機関をフィールドワークした人類学者のJ・デイビス(Davies.2009/2018)は、「心理学すること」には道徳が含まれており、それが時にharmをもたらすことを指摘し、その価値を相対化することが、学派に対する離反や攻撃と受け取られてしまうと指摘している 。

そのとき「疑惑のマネジメント」と呼ばれる学派内の社会的力動が生じ、学派的な価値への疑惑は「訓練が足りないから」「臨床経験が足りないから」「人間性に問題があるから」と批判者個人の問題へと還元され、悪い場合にはメンバーシップを剥奪されてしまう。

- 「心の治療を再考する」p23 –

「学問それ自体」が境界になっているんじゃないんですね、学問それ自体は外部からでも学べるし、その概念体系を使って考察したり、それを批判することもできます。その意味で開いている。

ソクラテスはフィロソフォスであり、知識を所有する職業的なソフィストたちとは違っていた、「知を愛すること」に境界はない。しかし「学派」という内集団の力学と権威性が「知」及び「人」を囲い込んで価値化し領土化している、その境界性を観ているわけです。

そして「再考すること」の「外部」からの力学を排除することで、自らの価値と領土の支配者としての特権性を保とうとする。それが領土内の人間にとって既得権益になっている構造を観る。「学派的思考」が「再考すること」を排除するのであって、「学問すること」は排除しないんですね。

カントは、2000年来の「権威」にがんじがらめになった「教会=学校」の外に出て、自らの「理性」だけを頼りに思考する「世俗=世間=世界」に出ると決意した。カントは哲学の「学校概念」から抜け出して哲学の「世界概念」にそって生きようと志した。 ⇒ 中島義道『晩年のカント』「第6章」

このように「教える側」の方が「自身を知ることが出来なくなる」というパラドックスは、関係の非対称性、権威性、学派的思考、党派性等の力学ゆえです。

「強くなるゆえに弱くなるもの」がある、強さとか弱さというのも知と同じく多元的で、あるものが高められるからあるものが低くなる、あるものにこだわるからあるものが見えなくなる、そういう質の強さや弱さがあります。

そして常に自身を相手より上位におきたがる権威性を持つ者は、権威を持たない者より「弱さ」に気付けなくなるんですね。この種の死角が生じやすく気づけない性質ゆえに人文系の一部は衰退を止められなかったともいえます。

古代ギリシアの哲学者タレスは「最も困難な事とは?」との問いに「自己自身を知ること」と答え、「最も簡単な事とは?」との問いには「他人に忠告すること」と答えた。これ日常生活においてもTwitter見てても納得感しかないし、SNSがあろうと無かろうと人類は2600年前から何も変わってない事がよく解る…

— 山口慶明🇺🇸で何とか生きてる (@girlmeetsNG) June 17, 2022

「反」の力というのは強すぎると権威を解体してしまうことさえある。しかしそのギリギリのところで「正」と「反」の衝突から合(ジンテーゼ)に向かうことが出来ると、その分野は少し進化する。そこでは考察が一段深くなり多元的な厚みを増している。

この動性を失わないことで進化し続ける。しかしこのような大きな弁証法の力学、「対立」と向き合って知を深めることが一部の人文系に「できている」ようにはみえなかった。

ネットで観察される一部の人文系の権威たちも同じく、党派性に閉じインサイダーの知だけを守って仲間で集って籠城戦するだけ。

「反」が「恨(ハン)」に劣化し「犯」になっていくのは避けるべきですが、しかし異質なもの同士の「対立」によって考察を本当に深めているのであれば人文系の一部は今のようになっていないでしょう。

「人文系なんて解体してしまえ」にまでなっているのは、(深いつもりの)独りよがりの考察+党派性に固執し、自己完結したまま他者に上から干渉するだけだからです。

医学や心理学などの場合、専門的権威性はあっても「ズレ」は可視化され、臨床(現場)によって理論へのフィードバックに晒され、臨床の専門家は当事者からのダイレクトなフィードバックに晒される。

しかしそういう分野ですら「再考すること」は排除されやすかったんですね。「群盲象を評す」を突きつけらると「非専門のあなた方はみな盲人で象は全くみえない、しかし専門の私たちだけは目が開いているので象はよく見えている」という感じに。

まして「フィードバックに晒されることがない、少ない分野とか特定の個人」においては、インサイダーの知だけで「群盲象を評す」が肥大していく場合はもはや教祖の次元にまで到達してしまうこともあるわけです。

「反」の力は不愉快だったり時に不安や怒りをもたらすものではあっても、問いを正面から受け再考してきた分野・人は育っていく。マクロな視点では「反」の力も「恩恵」であり、知の深まりは「矛盾を排斥せず内在しつつ動的に変容し続ける強さ」に生まれる。

入国審査で「心理学の学会に参加する」と言ったら「オレの心が読めるかい?」みたいなことを言われたことはある

— Yuki Kamitani (@ykamit) August 15, 2021

「心理学者が一番人の心がわかる」的な、テレビに出てくる学者のスタンスとは異なり、大学で心理学を教える先生たちは「人の心がまるごとわかる心理学」なんて存在しないとわかっているし、「心理学で人の心は読めません」と学生に伝えるわけですね。

![]() 日本では有名な人はたいしたことがない。無名の人が偉いのだ。めだたないところで、勤勉と工夫で日本を支えている無名の人が偉いのだ - 中井久夫

日本では有名な人はたいしたことがない。無名の人が偉いのだ。めだたないところで、勤勉と工夫で日本を支えている無名の人が偉いのだ - 中井久夫

「わからないこと」を知る、それが「わかる」ということの第一歩であるのは心理学以外でもそうでしょう。しかし「○○でガンは治る!」とか「サルでもわかる○○」みたいな頭を使わない本の方が認知コストがかからず気楽に読めるから、一定の人気がありますが、

これは脳科学も同様で、ハードとしての脳の機能だけみていても人間の全体性はわからない。パソコンのハード面の内部構造には詳しいが、全然使いこなせていない人も沢山いるように。

「使える」というのは「現実に効いてくるほど身体化され試行錯誤された知恵」のことで、「構造を語っているだけの使えない知識」とは全く違うんですね。

研究者や教育者がテレビでプチ持て囃された後って、味しめて番組制作者の要求に応えようとどんどんアカン人になっていく人とそんないい加減なことは言えないときっぱり露出を減らす人、両方見てきた。前者はもはや専門家ではなくタレントさんだからもう専門家のような肩書きは消して欲しい。時として害

— matheca (@paulerdosh) June 19, 2022

テレビに出ている学者の一部の人って、SNSで攻撃的に他者の批判ばっかりしている専門家より雑なところはあっても、人間的にはおおらかな感じがする人も多いですね。まぁ単に面の皮の厚い図太いだけの人もいるでしょうけど(笑)

細かいところとか複雑性を無視して、認知コストなく大衆が楽しめるような「大雑把さ」というのは両義性があって、エンタメやタレント的な学者がちょっと馬鹿っぽい感じも含めてそれが役割としてみればアカン感じも含めて絶対にイカンというわけでないと私は思うのですが、

テキトーさがシビアな問題に繋がるような場合はその緩さが問題になる可能性はあるでしょう。かといって「無駄なこと、余計なこと、ふざけたことを一切言わない真面目で正しく正確で誠実なテレビ番組のみ許される社会」というのも、いやその方が気味が悪い。

ただ「現実」だけを見て、事実だけを正しく見るということばかりしていると、まともになるどころか気が狂う人が続出するでしょう。

たとえ正論で専門的に正確で正しいことでも、攻撃モードで侮蔑の感情や憎しみが前面に出てばっかりな人も別の意味でアカン人になってるように思います。そういう人たちの「正しい言葉」ばかり聞いているとかえって気が狂う、という逆説、それも人間の両義性なんだと思いますね。

「脳より教え方が大切 スイスの研究者らが講演」 より引用抜粋

シューマッハー博士は、学びのメカニズムを全て脳科学で説明しようとする風潮に疑問を投げ掛け、「脳の機能に還元して語れるはずがない」と指摘した。さらに、脳の機能だけに着目せず、学習方法や知識の習得法を教える必要性を訴えた。

今井教授は2人の議論を受け、「脳の話題はメタファーで単純化して話せるため、『わかっちゃった感』が出しやすい」と述べ、「子供のつまずきを解きほぐせる『いい先生』は、脳のことを熟知していなくても教えられる。子供は、目には見えない現象を理解するために勉強する必要がある。大切なのは、学習の前提となる知識があるかないかだ」と話した。

臨床心理も同様で、「相手の心を読む」とかではなく、「わからない」ことを「わかっている」からこそ相手の話に耳を傾ける。

「患者の見る世界」と「治療者の見る世界」はそもそも違う。たとえば多元的な「脳の中の幽霊」のひとつであるファントムリム(幻影肢)は、「客観的には存在しないもの」が「主観的」には「在る」と感じられ痛みの感覚を引き起こしたりするわけですが、

ファントムリムによるファントムペイン(幻肢痛)がその当事者に主観的な経験として本当に起きていることは、客観的にはわからない。

それは相手に聞いてはじめてわかるように、たとえ思い込みや妄想に思えるものであっても、そこに「主観的な痛みや苦しみ」があるような場合、「患者の見る世界」に耳を澄まし専門的な対処によって患者の支援をするのが臨床の仕事でしょう。

「非学者・非専門家」からの多元的なフィードバックを軽視し、一部の人の話だけ聞いて理論を正当化したり、批判を経ないまま実験等で結論されたエビデンスなどは、現実の複雑性を見落としていることがあるわけです。

「他者」に干渉する側(○○する側)に権威性があるとき、それが心理学であれ他の分野であれ「○○する側の善」にウエイトが傾きやすく、「○○される側の善」とズレていることが観察されます。

「善かれと思って○○する側」と「○○される側」のズレはマイノリティや当事者の社会運動等にもよく見出せます。一部のマイノリティや当事者の声だけが「我らの声」になり、その他は排除される。

その運動自体がある種の権威性を帯びていて「再考する」ことを排除するんですね。だからどんどんズレていく。

ほんとうにもののわかった人間は、俺は正しいのだぞというような顔をしてはいないものである。自分は申しわけのない、不正な存在であることを深く意識していて、そのためいくぶん悲しげな色がきっと顔にあらわれているものである。 新美南吉

— 余白の詩学 (@_____yohaku) August 31, 2022

「素直な明るい馬鹿」ってむしろ好きですね、「世界を深く知ったつもりの陰鬱な無口な賢者的な馬鹿」よりは。まぁこのあたりの違いって気質的な先天的な要素も含まれるので、開放的でなく暗い感じだからダメということではないんですが、

「人間みんな違ってみんなわかってない」のスタンスで各々の限界において「群盲象を評す」のは変わらないのだから、変に物事知った気になって悲しみ暗い顔して罪悪感的なものを持つこともないと思います。明るく爽やかに「群盲象を評す」でもいいと私は思いますね。