去勢と通過儀礼

フロイトの発達段階は、学問的に様々な疑義があります。それらが決して主観的な否定ではなく、研究によって事実とは食い違うことが多々あるということです。私はフロイト及び精神分析では全く不十分だと思っています。

それは思想的なものであり、「人文的」と言った方が良いでしょう。

しかし心・精神にせよ社会にせよ、人文的なるものを抜きにしては成立しないため、フロイト及び精神分析もまた理系的な言語やアプローチとは異なる別の仕方で対象を捉えていると考えているので、全否定はせずそこにも真実の断片があると考えています。

同時に、フロイト及び精神分析の理論を絶対的な基軸にしてしまうと、それでは心・精神のことがわからなくなる、見落としてしまうんですね。

話は変わりますが、「父性の弱体化」という現象があります。 父性の弱体化とは、父親の権威や役割が低下し、父親の存在感が薄れるという現象です。 この現象は、少子化、核家族化、女性の社会進出、男女の性別役割分業の変化などの要因によって引き起こされています。

精神分析の観点から見ると、父性の弱体化は、父親が子どもに対して行う「去勢」の作用が不十分になることを意味します。 「去勢」とは、父親が子どもに対して、母親との関係を断ち切り、社会の規範や法に従うように求めることです。 「去勢」は、子どもの自己中心的な欲望を抑制し、社会に適応するための必要なプロセスです。⇒ 10. エディプス・コンプレックスの本質

本題に入る前に、ここでショート動画の紹介。今年一番「自分もこれやってみたい」と思った動画です。まぁ結局こういうのが一番楽しい、そんな子供みたいな人間なんでしょうね、私は。去勢が必要ですね(笑)

@muzili052396Hulun buir grassland, Inner Mongolia 呼伦贝尔大草原♬ 原声 – Muzili666 – Share beautiful China

「去勢」の多元性

フロイトは、「去勢」を、エディプス・コンプレックスという親子関係の葛藤の中心に位置づけました。一方、ラカンは、「去勢」を、言語や象徴秩序によって人間が支配されることとして捉えました。

ラカンは、人間は、鏡像段階という幼児期に、自分の身体を統一的なものとして認識することで、自我という虚偽の主体性を形成します。しかし、この自我は、常に欠落や不足を感じるものであり、それを埋めようとする欲望は、決して満たされることがありません。

この欲望は、「大文字の他者」と呼ばれる言語や象徴の領域によって規定されます。このとき、人間は、自分の欲望を表現することができないという去勢の経験をします。このように、ラカンは、「去勢」を、人間の欲望の構造という普遍的な問題として位置づけました。

しかしこのような精神分析的な人間の捉え方は、科学的な根拠に基づいていないため実験的な検証や反証が困難で、権威主義的な力学が強く作用し、その認知フレーム内に自己完結させているともいえます。

精神分析の「去勢」という概念と私の考える「去勢」は一部は重なりますが、全体としては異なるものです。特定の社会的文脈において、あるいは範囲を極めて限定すれば、大方同じ捉え方ですが、

しかし特定の条件下において「適応」を重視する場合は去勢は有効に作用し、社会の文脈においては「何らかの去勢的なる作用」が必要になります。とはいえそれだけで全てを語ろうとすると、それは有害にもなりうる両義性があります。

たとえば「去勢」の作用とは、「自分が万能ではない」ことを認めることで、他人との関係性を築くことができるようになることにも繋がります。これは、子どもから大人になる過程で必要な心理的成熟ともいえます。

これは自分で望んで行うことができるものではありません。他者、自己の外部から強制されることで、初めて「去勢」が成立します。 この意味で「去勢」は、社会のシステムに参加するための通過儀礼のひとつもいえます。

ドゥルーズやフーコーは、精神分析での去勢に対して批判的な見方をしています。ドゥルーズは、ガタリと共著した『アンチ・オイディプス』や『千のプラトー』で、「エディプス・コンプレックスや去勢は、資本主義社会における欲望の規格化や抑圧の手段である」と主張しました。

彼らは、欲望は多様で創造的であるべきであり、父親や母親という固定的な役割に縛られるべきではないと考え、欲望する機械や器官なき身体という概念を提起して、欲望の流動性や多様性を強調しました。

フーコーは、『性の歴史』で、去勢は、近代における性言説の一つであると指摘し、性言説とは、性に関する規範や知識を生み出し、それを通じて人々の身体や欲望を管理することを意味すると定義しました。

彼は、去勢は、人々の欲望を父権的な秩序に従わせるための性言説であり、それによって人々は自分自身を主体化することになると述べました。彼は、自分自身を変容させることが人間の可能性であると考えました。

レヴィ=ストロースは、フロイトやラカンのように去勢を「人間の精神発達の必然的な段階」とみなすのではなく、去勢を「人間の文化の多様性の中の一つの事例」とみなし、「去勢が存在しない文化」、「去勢が異なる意味をもつ文化」もあることを指摘し、去勢を超えることが人間の可能性であると考えました。

ここで、外部サイト記事の紹介です。

「こんな今だから「文化人類学の視角」が役立つ(5)」 より引用抜粋

「人間の生活に起こるすべてのことを合理的に説明しつくすことは、どのような文化といいえども不可能である。人間が合理的に説明しうる部分は因果関係の中に収めて、いつでも原因・結果の対応関係を示すことによって精神の安定をはかってきた。西欧社会はそうした因果性を言語によって普遍化し、これをもって、世界を一元的に支配できると考えてきた」

これは、私の持論、「欧米人の発想思考の特徴は、因果律にのっとった<知>起点」ということと重なる。

私の持論は「中国人の発想思考の特徴は、共時性にのっとった<意>起点」「日本人の発想思考の特徴は、縁起にのっとった<情>起点」とあわせた鼎立論である。

縁起とは、因果律と共時性が渾然一体になっているそもそもの森羅万象の原理である。そして、人類普遍の<部族人的な心性>はそもそも「縁起にのっとった<情>起点」だった。

そこから中国人は、「共時性にのっとった<意>起点」で<社会人的な心性>を形成した。その認知表現パターンのエンジンが漢語であり表意文字の漢字である。

そこから欧米人は、「因果律にのっとった<知>起点」で<社会人的な心性>を形成した。その認知表現パターンのエンジンが英語であり表音文字のアルファベット(日本語にする場合はカタカナ)である。

日本人は<社会人的な心性>を形成するに当たりどうしたか。「縁起にのっとった<情>起点」の<部族人的な心性>をそのままベースに温存した。 - 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

<社会人的な心性>を「自己」とした場合、欧米、中国、日本ではそれぞれの「自己」を形成する「起点」が異なる、ということですね。ロゴス的知性、レンマ的知性と置き換えることもできるでしょう。

精神分析の「去勢」の概念の問題点は、その概念が西洋の文化に根差した「西欧の自我」の秩序化のプロセス、自然(ありのまま)の統合・社会化のモデルのひとつで、「内なる自然」の捉え方の「前提」の時点で非西洋圏とは異なるにも拘わらず普遍モデルのようにして語るところです。

西洋の自我観からみた「内なる自然」は、「克服すべき対象、野蛮で未開の無知なる状態」のような劣位な対象のようにして二元分離的に捉えられます。ちょうど彼らが西洋以外の異民族や未開の文化を見る眼差しのように、己が内界の自然界を捉えているのです。

ゆえに内界の自然界を「従えるべき動物」「抑圧すべき野蛮」「秩序化すべきカオス」「明確化すべきブラックボックス」として、かつてはキリスト教によってそうしたように、近代では「西洋的理性」でそれを制御・管理しようとする。

よって「西洋的理性」による二元論では、「抑圧」「去勢」という質の制御・管理アプローチが自ずと導かれる。そして「正常と異常」の判断においても、「西欧の自我観」を基準にして用いられています。

そのモノサシは特定の条件、文脈に限ればある程度の整合性はあるのですが、全てをそのロジックで語り尽くそうとすると逆に見落としてしまうだけなく、別の形で負の作用を増幅させてしまうこともあるということです。

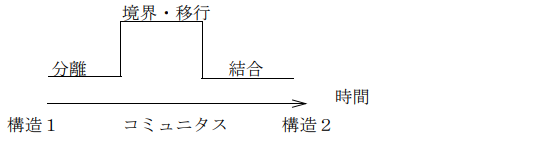

「通過儀礼」に関して、ファン・ヘネップ(フランスの人類学者)は、通過儀礼は、分離・過渡・統合の三つの段階からなるとし、通過儀礼は、個人の地位や身分が変更される際におこなわれる儀礼であると定義しました。

エドマンド・リーチ(イギリスの人類学者)は、通過儀礼は「自然な連続性に時間的・空間的な切れ目を入れるもの」として捉えました。彼は通過儀礼には、「隔離の儀礼・聖化の儀礼・コミュニケーションの儀礼・知の儀礼・力の儀礼」の五つの種類があると分類した。

ターナーの通過儀礼のリミナリティ説:通過儀礼の中でも、特に過渡期という境界状況に注目した。過渡期において、個人は「中途半端」であると指摘し、この状態をリミナリティと呼んだ。リミナリティは、身分の逆転や平等性が出現し、日常的秩序からの解放や構造の止揚が起こると考えた。

「宗教現象としてのキリスト教 第6講:儀礼とサクラメン」 より引用抜粋

儀礼の構造分析(境界・リミナリティ・コミュニタス)→ 構造とその更新

通過儀礼は、世俗社会から宗教共同体まで、実に様々なものが存在するが、構造主義的儀礼研究(リーチ)によって、これら多様な通過儀礼の共通の深層構造を取り出すことができる。

通過儀礼は、それまでの社会的身分(構造1)から、新しい社会的身分(構造2)への移行を象徴的に表現し、当事者の動機付けを強化する機能を果たす儀礼であるが、古い身分・構造からの分離、身分の移行、新しい身分・構造への結合という三つの構成要素(儀礼素)の継起(シークエンス)という深層構造を確認できることについては、比較的容易に理解できるだろう。

社会的身分(社会構造を基盤とする)の変化を象徴する「境界・移行」の儀礼素は、確定した身分の不在・構造の流動化(どっちつかずの曖昧さ)を表現しており、ターナーは、この状況をコミュニタスと呼んでいる。

地位や財産や職業などの指標によって示された社会的人間関係の一時的無効であるコミュニタス──身分の逆転、平等性の出現──は、日常的秩序(束縛)からの解放・構造の止揚である点で、構造にとっての脅威となる。しかしそれと同時に、構造に蓄積されたストレスを解消し構造の安定化に寄与する。

祝祭・カーニバルなどの規範的コミュニタス/修道院・千年王国運動などの共同体、あるいはカウンター・カルチャーや政治運動などの特殊な社会/スポーツ観戦などにおける自然発生的なコミュニタス

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

引用元⇒ 宗教現象としてのキリスト教 第6講:儀礼とサクラメン

通過儀礼とは、人生の節目に経験する「人生儀礼」「移行儀礼」「加入儀礼」の総称です。 通過儀礼は、連続している時間や空間に、恣意的な切れ目を入れる役割があります。 この切れ目によって、個人の地位や身分が変更されます。

精神分析でいう「去勢」は「人生儀礼」の一種と考えることができます。 「去勢」では、自分が万能ではないことを受け入れることで、社会的な大人として扱われるようになります。これは、心理的な切れ目によって、幼児的な自己から成熟した自己になるという移行が象徴的に表現されています。

社会心理学や進化心理学は、人間の心理や行動を、実験や統計などの客観的な方法で分析しようとする科学的なアプローチを採用しています。

精神分析は、「西洋的な価値観や規範」に基づいて、人間の心理や行動を普遍的に説明しようとしていますが、社会心理学や進化心理学は、人間の心理や行動は、文化や歴史によって異なることを認めています。

例えば、エディプス・コンプレックスは、西洋の核家族制や近親相姦の禁忌に依存した概念であり、他の文化や時代では当てはまらなかったりします。社会心理学や進化心理学は、人間の心理や行動は、環境や状況に応じて適応的に変化することを示しています。

社会心理学の観点からみれば、『人間は自分の所属する集団や役割によって社会的な地位や評価が決まると認識しており、自分の集団や役割が他の集団や役割に比べて劣っていると感じると、「去勢」されたという感覚を抱くことがある』と説明できるかもしれません。

進化心理学の観点からみれば、『人間は、自分の遺伝子を次世代に伝えるために、他の個体と生殖的な競争を行っており、自分の生殖能力や魅力が他の個体に比べて劣っていると感じると、「去勢」されたという感覚を抱くことがある』と説明できるかもしれません。

これらの多元的な「去勢」の捉え方をふまえて、ニーチェの「神の死」フーコーの「人の死」ときて、その次の段階として私が考えるのが「ヒトの死」ですが、それをもたらす大きな力学が「自己家畜化」です。

そして「去勢」によって「野生状態のヒト」を「人間(社会的存在)」に矯正していくことで、その行動様式は「社会へ適応した形式」になるわけですが、それに対して「自己家畜化」は、人間が自らを管理し、快適な生活を求めることによって生じる身体的な変化や文化的な進化を指す概念であり、両者は関連しているといえます。

私は「心」にせよ情動にせよ、「社会の外から来るもの」、「自ずと生じるもの」のほうにウエイトをおいています。何故ならそれが本源だからです。

「心の専門家」は社会化され訓練された存在であり、その役割における責任を引き受けている以上、どれだけ技術を高めようが知識を増やそうが経験を積もうが、野生(原始のヒト)とは真逆の存在で、そのアプローチそれ自体も社会的な質です。

それは存在そのものに決して触れないどころか、むしろ実存の本源的な力を弱めてしまう。

創造性も実存もその根は野生で「自ら生えている」。社会の側から、あるいは専門家たちが「植えるもの」ではなく、「導くもの」でも「教えるもの」でもない。だからこのようなテーマは、専門家や支援者の「包摂アサイラム」にはそもそも収まらない。

これは今の心理学も同様に、個の実存が囲い込まれ、社会的・政治的な力学のほうにウエイトがどんどん偏ってきていることへのアンチテーゼでもあり、今回の視点は「野生」の方にウエイトがあります。

「心」にせよ情動にせよその本源は「社会の外」にあり、そしてその本源にアクセスする感性の喪失と、野生それ自体が創造性として発揮する連結が弱まっているゆえの問いかけです。