ニンゲンみんな違ってみんな過剰

BLANKEY JET CITY「★★★★★★★」の歌詞より抜粋

腐った奴を正しい奴が 引き裂いてやるのはいい事なんだろう 神様だってそうするはずさ 神様だってそうするはずさ

何が正しくて 何が悪いかなんて この世の中には存在しないはずなのに 僕の両肩の黒い星がそのまま いくら擦ったって取れやしないんだ.

ブランキーのこの曲と歌詞、昔から好きなんですが、このブランキーの詩も「過剰さ」ゆえのこと。そしてその過剰さへの「ニンゲンとしての共感」も、過剰さゆえです、ニンゲンみんな違ってみんな過剰。

では本題に入る前にまず一曲紹介、 このアレンジも「過剰!」、でもいいですねコレ、気に入りました♪

【メタルアレンジ】ノーザンクロス/May’n (マクロスF)【歌ってみた】

金子みすずさんの詩にある「みんな違ってみんないい」、これはなかなか優し気な感じで「多様性」って感じではありますが、無理やり感も否めないですね。「とてもじゃないが受け入れられないもの」や、犯罪行為だってあるわけでしょう、だから人間は単純に「みんな全部OK」とはならない複雑系なんですね。

「みんな違ってみんなキモい」という言葉が以前ネットで広まりましたが、この表現の方が、ヒトの負の部分を含めている点で優しい、ともいえます、みんなキモイのだから、世界はキモイの多様性でしかなく、

「マジョリティはキモイけど人数が多いだけ」、「マイノリティもキモイけど人数が少ないだけ」という前提のもとに、「質の異なる多元的にキモい人達」が、それぞれのキモさで異文化コミュニケーションをする、という同じ目線に人を置く。「マジョリティはかっこいい」「マイノリティはキモイ」の階級化よりも人間が近く感じていいかも。

そしてもうひとつ、「人間はみんな違って面倒くさい」という表現もありました、これは「みんないい」と人間を単純化しないことであり、人間はもっと複雑でしょ?っていうもので、これもいい感じではあります。

⇒ 人間はみんな違って面倒くさい!・・・からこそ最高にドラマティック

そして今回は「ニンゲンみんな違ってみんな過剰」、という視点からバタイユの語る「過剰」を含めて考察しました。「過剰」、それは人間精神活動そのものでしょう。そして今回書いたこの記事もまた「過剰」です(笑)

![]() 私たちの内面には、だれにも分からない何かを求めてやまない内的な力がある、それも狂的に求める内的な力が。(バタイユ)

私たちの内面には、だれにも分からない何かを求めてやまない内的な力がある、それも狂的に求める内的な力が。(バタイユ)

バタイユさんは無意識領域をガチで観た人のひとりです。過剰が過ぎます。この領域を本当に観る、というのは、キングオブ過剰なことなのです。ですがこのような「大丈夫?この人」的な過剰さによってしか観えないものがあるんですね。

社会化されたニンゲン意識の領域は、ヒト存在の表層に過ぎず、道徳や常識に条件づけられ規定される領域は非常に狭い人間観です。

ですがその狭さにスッポリと見事に収まり、そこから一歩も出ずにアレコレ思考する、まぁ通常の「過剰さモドキ」というのはその次元です。気にするほどのものでもありません、「社会が何かしゃべった」くらいのくくりで終了です。

しかしバタイユさんは、「ヒトの個性がしゃべってしまった」というイケないやつなんですね。ニンゲン界のドレスコードを無視して裸で出てきちゃった、わけです。

バタイユは敬虔なカトリックの信者であり、棄教した「収まりきらない人」ですが、これまた過剰四天王のひとりニーチェに強く影響を受けています。過剰さゆえに、大人しく神に従う観念的な良い子ではいられなかった、まぁそんなハードロックな人たちの詩人の心を引き継ぎ、豪快に哲学しちゃったんですね。

「最期のイエスの叫びとジョルジュ・バタイユの刑苦 : 『内的体験』 の一断章をめぐって」 より引用抜粋

バタイユからすれば,神という存在すらも人間の理性の推論によって捏造された概念にすぎない。神学の正体とは人間学だとするフォイエルバッハ(18041872)のテーゼの延長線上にバタイユもいる。「私に対する神の愛は私の自己愛が神化された以外の何物でもない」(11)というのがフォイエルバッハの観察である。バタイユによれば,神の役割は人間の自我を守ることにある。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

引用元⇒ 最期のイエスの叫びとジョルジュ・バタイユの刑苦 : 『内的体験』 の一断章をめぐって

引用文中に、「神の役割は人間の自我を守ることにある」とありますが、この宗教観は本質を捉えています。それは、「神の原型」は自我より前にあり、無意識に生じる、ゆえに「自我を支える軸」にはなりえても、「無意識自体」は「神以前」にあるので、その意味で、神は自己の「外部」「根柢」にはいない、ということ。

有の以って利をなすは、無の以って用をなせばなり

「有」が「有」として成り立つのは、その裏に「無」の働きがあるからだ。

上の老子の言葉はとても深いです。この言葉も様々なことに当てはまります。

神の原型は、自我意識(有)ではなく無意識(無)から創造され、それを「絶対化する」という能動性は自我の働き(観念)に過ぎず、自我にせよ神にせよ「無」から生じた「有」は、それ自体では存在せず、相互依存的にのみ存在し作用します。

「運命」は内(ウチ)と外(ソト)との相互作用で生じます。よって神は人間の運命に干渉できない、ということです。「現象・事象」は神によってもたらされてはいない、しかし、「内部から作用するもの」としては、精神や認知に影響し、「現象の捉え方」、内(ウチ)側を条件づけます。

つまり「神」は、個々の捉え方や環世界でその質が変わる相対的な真理に過ぎません。

宗教的信念、信仰はバイアスの一種であり、その思い込みの深さによっては、現実よりも概念の方が事実性を帯びてきます。現実の因果関係を無視し、「思い込みを絶対化してしまう状態」は、その対象が「神」であれ「教祖」であれ「教義」であれ、「バイアスに条件付けられた自我」の「構造性」としてみれば同じものなんですね。

たとえば「呪いで人は死ぬか?」といえば、呪う側の意志では殺せません。「呪われる側の意志」が重要なんですね、呪われる側が「どのくらい深く思い込んでいるか、信念を絶対化しているか」が重要です。

バイアスそのものは誰でもあり悪いものではありませんが、極端になり絶対化するとカルト化していきます。そして、神の意志の元にどんな指示でも従順に受け入れたり、人を殺したり、自殺したり、現実の存在を容赦なく破壊できるのも、その自我運動の結果です。

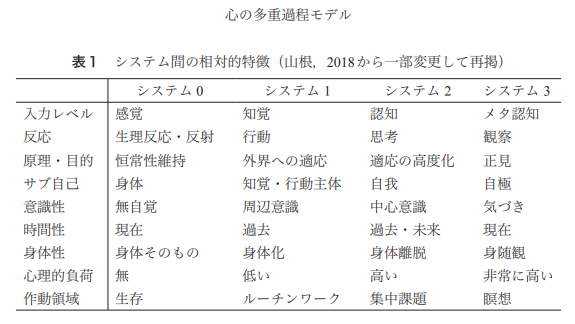

それは以下↓の「心の多重過程モデルの図」(社会心理学 山根一郎氏の研究論文)でいえば、「システム2」における、観念との同化(概念的分割)の作用であり、それは「純粋経験」ではありません。

「純粋経験」は「主客未分離」での概念以前の体験で、そして「純粋経験」への気づきが「システム3」を作動せる、という内容が論文にありますが、(これは瞑想でいえばサマタ瞑想ですね)

そして「システム3」は、このブログでいうところの「無形のマインドフルネス」です。(無形のマインドフルネスは通常の形としてのマインドフルネスとは異なります。)

自我はあらゆる事物・観念を対象化し記号処理ができるため,非現実の想像世界をも心的に構築できる。

システム2の思考能力は,現実を越えた想像世界を構築し,想像的に視点の転換を可能にする。このような絶大な機能を得た思考が心(自我)を支配することにもなる。思い込みの強い思考が行動を指図し,自死や殺人も正当化が可能となる。システム2が心の最上位であるかぎり,この思考の暴発のチェックは同じ欠点を有する思考自体にゆだねるしかない。

システム2の範囲で、思考を思考で捉えているうちは、自我の虚無に対する防衛・保護としての観念しか認識できない。信仰概念としての「神」を脱構築する時、そこにはシステム3が機能している、ともいえます。

仏教の「空」という表現に含まれるものは、システム3を超えるものを含んでいます。そして変性意識もシステム3を超えるものを含んでいます。しかし「空」と変性意識は異なり、変性意識が「有」なら「空」は「非有非無」、変性意識は現実の次元を超えますが、有の領域なのです。

「最期のイエスの叫びとジョルジュ・バタイユの刑苦 : 『内的体験』 の一断章をめぐって」 より引用抜粋

磔刑の苦しみのなかでイエスが叫んだ言葉「わが神,わが神,どうして私をお見捨てになったのですか」は,イエスがこの保証を見失ってしまった状況を示している。彼においては,肉体ばかりでなく,自我も崩壊の危機に瀕していた。「神とは最後の言葉であり,意味するところは,いかなる言葉ももう少し先にいくと存在しなくなるということなのである」(『内的体験』第 2部「刑苦」Ⅰ)(13)。

言葉だけではない。概念も知識も消えていく。知るという行為もうまく機能しなくなる。「私は無に帰せられ,もう何もわからなかった」(詩 72・22)。先ほどの引用文(5)にあったように,十字架の聖ヨハネは旧約聖書のこの言葉を最後のイエスにあてた。自我の崩壊直前の段階で,「非知」に最後のイエスは達していたのだ。

フランスの研究者ジャン・バリュージはその大著『十字架の聖ヨハネと神秘的体験の問題』(1924)の第 4章「深淵体験」で,最期のイエスに倣ってこの神秘家が達した極限の状況をこう説明する。自我の崩壊という意味でこの神秘家が用いた難解なカスティーリヤ語 desharcimientoに注目しての一節だが,非知(non-savoir),刑苦(supplice),不安(angoisse)といったバタイユの内的体験の関連用語が見出せて興味深い。

![]() 「私は神を信じない。自我を信じることができないからだ。神を信じること,それは自分を信じることなのである。神は自我に与えられた保証なのである」。(バタイユ『有罪者』「友愛」第Ⅵ節「未完了のもの」)(12)

「私は神を信じない。自我を信じることができないからだ。神を信じること,それは自分を信じることなのである。神は自我に与えられた保証なのである」。(バタイユ『有罪者』「友愛」第Ⅵ節「未完了のもの」)(12)

バタイユは「主客未分離」での純粋体験、瞑想でいえばサマタ瞑想的に、「知る」ということの観念化ではなく身体化へと向かった。それが『内的体験』にもよく現れています。

「神」という創造性は、「自我の虚無」に陥らないよう、守り支える原型ともなっている、だが、自我崩壊の危機からさらに「存在の虚無」が立ち現れる時、「実」の作用が「虚」を根源から破壊する、そして「神」は破壊され消え去る。「実」における創造・維持・破壊は、「神」をも丸ごと飲み込む。

そして「神以前」の無意識領域は、「語られないもの、知られざるもの」=「非知」として在り続ける。

内外の現象に根源的に作用するもの、運命に作用するものというのは、その「語られないもの」として在り続ける何か、であり、神という概念ではない。神という概念は存在に触れることは出来ないのです。

根源的なカオスへの恐怖から、防衛・逃避として生じる理知の過剰さが、「完結した絶対状態」「完全さ」を求めます。それも過剰さゆえですが、それは「生」からの逃避であり、閉じた世界で完結することで最終的にゆらぎを失ってしまいます。

「絶対的な完全さ」とは、「理性の狂気」の最終形態であり、ゆらぎの「死」です。

閉じた世界から開かれた世界へ向かう時は、逆に「完全さ」から離れていきます。「ソト」、他者、世界は「未知」であり、「ウチなる非知」と「ソトなる未知」の出逢い、それが神秘そのものであり、その瞬間においてのみ「真理は非言語的に開示される」、ということです。そして生はゆらぎと共に在り続けます。

![]() キリスト教ないしキリスト教思想が、人間の行為を宇宙の戯れの中に位置づける力を失った最初の宗教だったわけではないとはいえ、それがなお、私が戯れの至福のヴィジョンと呼びたいものから我々を隔てる遮蔽幕であることに変わりはない。(バタイユ)

キリスト教ないしキリスト教思想が、人間の行為を宇宙の戯れの中に位置づける力を失った最初の宗教だったわけではないとはいえ、それがなお、私が戯れの至福のヴィジョンと呼びたいものから我々を隔てる遮蔽幕であることに変わりはない。(バタイユ)

「否定神学的アプローチで迫る神という概念」も、「逆説的な神の認識」も、「言語的思考による言い回しや組み合わせ」で理解しようとする言語・概念の意味範囲ー「システム2」に過ぎないものなんですね。

「最期のイエスの叫びとジョルジュ・バタイユの刑苦 : 『内的体験』 の一断章をめぐって」 より引用抜粋

バタイユの非知は無知のことではない。知るという行為を限界まで発揮させたあとに知の行為とその成果を打破し,不可知のものに出会って,交わることを内実にしている。この交わり(communication)をバタイユはしばしば主体と客体の融合(fusion)だとした。「体験は最終的に主体と客体の融合に達する。主体としては非知,客体としては未知なるものの融合ということである。体験はそうして知性による攪乱行為をただ砕けるままにしておくことができるのだ」(『内的体験』第 1部「内的体験序論草案」Ⅱ)(16)

ただしバタイユの「無神学」の真の標的はパウロその人ではない。キリスト教神学ですらない。不可知な「未知のもの」をも「既知のもの」に関係づけて,認識していく姿勢。人間中心にこのように「知る」行為を発揮する姿勢こそバタイユの批判の対象である。

「わが神,わが神,どうして私をお見捨てになったのですか」と問いかけて不可知のものに出会った最期のイエスをパウロは,既知の「神の愛」に結びつけて一個の知に変えてしまったのだ。その知のなかにのちのキリスト教徒は収まってしまったのである。。

「感動」は記号のソトにあり、「生」は概念のソトにあります。そして変性意識は既知なる意識のソトにあります。

「「今」と「瞬間」―フッサール/デリダ/バタイユ―」 より引用抜粋

たとえば、「楽譜」というものがある。それは記号でできている。しかし、同じ楽譜を利用したとしても、すべての演奏家が同じ演奏をすることはできない。もし、それが可能なら、基本的には同じ楽譜を利用するプロによるクラッシック・コンサートは成立しないだろう。

同じ楽譜を利用した者すべてにとって同じ演奏が可能となるのなら、誰がわざわざ高額なプロの公演に出向くだろうか。たとえ同じ楽譜を利用したとしても、常人には不可能な感動を聴衆に与えられるからこそ、プロフェッショナルの音楽家が存在する。

では、「楽譜」とはいったい何か。「感動」という現象に焦点を当てた場合、「楽譜」は何の役にも立っていないことになる。

したがって、ここで、音楽家が与えるものの内で最も大事なものは記号では伝えられない――しかし、それにもかかわらず音楽家はそれをわれわれに与える――という事実が明らかになる。最も大事なものとは「感動」「興奮」「快楽」等々、さまざまな言葉で表現されるだろう。

しかし、それらの言葉は、実際の演奏と比較した場合、まったく力を持たない陳腐なものとなる。このように考えると、音楽家とは「記号の外部」をわれわれに与えている者である、ということになる。

– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)

バタイユに関連する論文